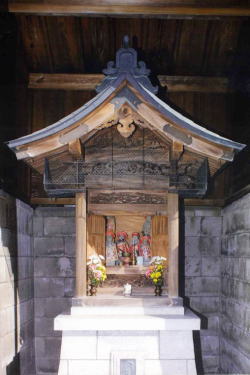

| ①お地蔵様 |

この祠(ほこら)は昭和32年に造られたもので、総欅造(そうけやきづくり)になります。屋根は山形の三角面を正面に見せた金屋町では珍しい切妻造(きりづまづくり)です。正面の上部や扉廻りは見事な彫刻で埋めつくされ、向拝柱(ごはいばしら)の上には正面に獅子(しし)、側面に獏(ばく)、虹(こう)梁(りょう)のあいだには波に龍(りゅう)、その上には竹に虎が配されています。 扉の周囲は、右脇に登り龍、左に下り龍、下は勢いある波で上が雲になります。雲の上には両脇に鰭(ひれ)の付いた大瓶束(たいへいづか)と呼ばれる装飾的な束(つか)が立ちます。背面の壁板は大きな一枚板で、正面の扉も美しい杢(もく)の板を使用しています。彫刻を覆う(おお)銅網(どうあみ)や木造の覆屋(おおいや)も特徴の一つです。 |

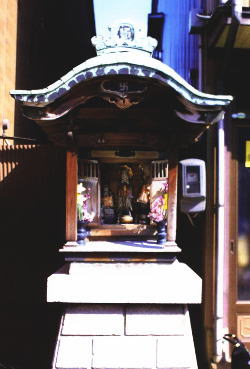

| ②お地蔵様 |

この祠は昭和6年に造られたもので、総檜造になります。 |

| ③お地蔵様 |

この祠(ほこら)は身舎(もや)が檜(ひのき)で向拝(ごはい)は欅(けやき)材で造られており、他の祠と細部の意匠や工法に違いがあり古式です。正面の虹(こう)梁(りょう)は全体に湾曲し、中央には龍の彫刻ではなく組物(くみもの)を置き、その上も蟇(かえる)股(また)としています。身舎柱の頂部も組物ではなく木(き)鼻(ばな)を舟(ふな)肘(ひじ)木(き)状に組んだ特異なもので、軒は手間を要する曲率の強い茨(いばら)垂木(だるき)としています。各長押(なげし)の隅には八双飾(はっそうかざり)金具(かなぐ)が付けられ、総檜造の扉の両脇には唐草、上にはゆるやかにたなびく雲の彫刻が配されています。鬼板やその下の唐(から)破風板(はふいた)の中央には、卍(まんじ)の紋が入れられ、他の祠よりも一段と緑青(ろくしょう)色(しょく)となった屋根は味わいと時代を感じさせてくれます。 この祠(ほこら)は身舎(もや)が檜(ひのき)で向拝(ごはい)は欅(けやき)材で造られており、他の祠と細部の意匠や工法に違いがあり古式です。正面の虹(こう)梁(りょう)は全体に湾曲し、中央には龍の彫刻ではなく組物(くみもの)を置き、その上も蟇(かえる)股(また)としています。身舎柱の頂部も組物ではなく木(き)鼻(ばな)を舟(ふな)肘(ひじ)木(き)状に組んだ特異なもので、軒は手間を要する曲率の強い茨(いばら)垂木(だるき)としています。各長押(なげし)の隅には八双飾(はっそうかざり)金具(かなぐ)が付けられ、総檜造の扉の両脇には唐草、上にはゆるやかにたなびく雲の彫刻が配されています。鬼板やその下の唐(から)破風板(はふいた)の中央には、卍(まんじ)の紋が入れられ、他の祠よりも一段と緑青(ろくしょう)色(しょく)となった屋根は味わいと時代を感じさせてくれます。 |

| ④お地蔵様 |

この祠(ほこら)は身舎(もや)が檜(ひのき)で向拝(ごはい)は欅(けやき)材で造られています。袴(はかま)腰(こし)型の基礎は他の祠がすべてコンクリートであるのに対し凝灰岩(ぎょうかいがん)を使用しており、右側面には大正7年に再建の銘があります。正面上部の波に龍彫刻の上には見返りの獅(しし)が配され、扉の両脇には中央に蓮(はす)の花がある唐草(からくさ)彫刻が付いています。向拝(ごはい)の天井は格(ごう)天井(てんじょう)とし、両側面は、大きな花頭(かとう)窓(まど)になり、軒は垂木(たるき)を2段にした豪華な二軒(ふたのき)で先端には木口(こぐち)金具(かなぐ)を付けるなど、他の祠との違いが見られます。屋根は他の祠と同様の唐破風の銅版葺(どうばんぶき)ですが、鬼板前の丸みをもった蓑(みの)甲(こう)は落差が少なく薄い形式になっています。 この祠(ほこら)は身舎(もや)が檜(ひのき)で向拝(ごはい)は欅(けやき)材で造られています。袴(はかま)腰(こし)型の基礎は他の祠がすべてコンクリートであるのに対し凝灰岩(ぎょうかいがん)を使用しており、右側面には大正7年に再建の銘があります。正面上部の波に龍彫刻の上には見返りの獅(しし)が配され、扉の両脇には中央に蓮(はす)の花がある唐草(からくさ)彫刻が付いています。向拝(ごはい)の天井は格(ごう)天井(てんじょう)とし、両側面は、大きな花頭(かとう)窓(まど)になり、軒は垂木(たるき)を2段にした豪華な二軒(ふたのき)で先端には木口(こぐち)金具(かなぐ)を付けるなど、他の祠との違いが見られます。屋根は他の祠と同様の唐破風の銅版葺(どうばんぶき)ですが、鬼板前の丸みをもった蓑(みの)甲(こう)は落差が少なく薄い形式になっています。 |

| ⑤お地蔵様 |

この祠は同じ金屋町の東町の祠と構造や意匠が瓜二つになります。これは作者が同一人の上末氏の手になり同じ図面により作製されたためと考えられます。しかし、東町の祠は総檜造ですが西町は材質を変え総欅とし、桟唐戸は菱格子でなく縦格子、鬼板の形にも違いが見られます。扉の両脇と上には唐草彫刻が施され、上の中央には蓮の花が配されており下は波としています。側面は壁板から造りだした花頭窓で、その上の中備は蟇(かえる)股(また)とし、扉には美しい杢の板、背面の壁板も大きな一枚板を使用しています。正面上部の彫刻は波に龍の上を雲に羽ばたく鶴としています。 この祠は同じ金屋町の東町の祠と構造や意匠が瓜二つになります。これは作者が同一人の上末氏の手になり同じ図面により作製されたためと考えられます。しかし、東町の祠は総檜造ですが西町は材質を変え総欅とし、桟唐戸は菱格子でなく縦格子、鬼板の形にも違いが見られます。扉の両脇と上には唐草彫刻が施され、上の中央には蓮の花が配されており下は波としています。側面は壁板から造りだした花頭窓で、その上の中備は蟇(かえる)股(また)とし、扉には美しい杢の板、背面の壁板も大きな一枚板を使用しています。正面上部の彫刻は波に龍の上を雲に羽ばたく鶴としています。 |

| ⑥お地蔵様 |

この祠(ほこら)は、昭和38年に造られたものです。コンクリート造で屋根は両側面を三角屋根の切妻造(きりづまづくり)とし、正面はお椀を伏せた形の唐破風造(からはふづくり)としています。柱や長押(なげし)及び紅(こう)梁(りょう)や軒桁(のきげた)・破風板(はふいた)といった軸部材や化粧材は黄色で、壁は鼠色(ねずみいろ)の研ぎ出し仕上げになります。研ぎ出し仕上げは多くの工法と手間を要する高級仕上げで、耐久性が高く味わい深い品格を醸(かも)しだしています。コンクリート造ですが紅(こう)梁(りょう)の両端には渦(うず)や若葉(わかば)が彫られ、蟇(かえる)股(また)や木(き)鼻(はな、及び組物(くみもの)や懸魚(げぎょ)・鬼板(おにいた)といった彫刻的な細部までが鏝(こて)で形作られています。この祠は大工技術ではなく左官技術の粋(すい)を尽(つ)くした祠と言えます。 この祠(ほこら)は、昭和38年に造られたものです。コンクリート造で屋根は両側面を三角屋根の切妻造(きりづまづくり)とし、正面はお椀を伏せた形の唐破風造(からはふづくり)としています。柱や長押(なげし)及び紅(こう)梁(りょう)や軒桁(のきげた)・破風板(はふいた)といった軸部材や化粧材は黄色で、壁は鼠色(ねずみいろ)の研ぎ出し仕上げになります。研ぎ出し仕上げは多くの工法と手間を要する高級仕上げで、耐久性が高く味わい深い品格を醸(かも)しだしています。コンクリート造ですが紅(こう)梁(りょう)の両端には渦(うず)や若葉(わかば)が彫られ、蟇(かえる)股(また)や木(き)鼻(はな、及び組物(くみもの)や懸魚(げぎょ)・鬼板(おにいた)といった彫刻的な細部までが鏝(こて)で形作られています。この祠は大工技術ではなく左官技術の粋(すい)を尽(つ)くした祠と言えます。 |

| ⑦お地蔵様 |

この祠(ほこら)はそれまで木造であったものが老朽化したため石造に変更したものです。基礎は布石積み袴(はかま)腰型(こしがた)で、最下段は前後の2枚、上二段は一枚石とし目地(めじ)を造り出しています。基礎から張り出した笠(かさ)石(いし)や曲面蛇腹(じゃばら)石(いし)も一枚石にして、正面には花燭(かしょく)香(こう)台(だい)まで設けられています。身舎(もや)は正面に扉口を開けてコの字形に一石造り出しで長押型(なげしかた)を別付けし、正面には独立の向拝柱(ごはいばしら)を立てて両端に木(き)鼻(な)彫刻を施した虹(こう)梁(りょう)まで付けています。この上に乗る組物(くみもの)から唐(から)破風(はふ)の屋根及び懸魚(げぎょ)までが一枚石造り出しで、鬼板(おにいたと棟が別造になります。平成の石工技術を伝えるものと言えます。 この祠(ほこら)はそれまで木造であったものが老朽化したため石造に変更したものです。基礎は布石積み袴(はかま)腰型(こしがた)で、最下段は前後の2枚、上二段は一枚石とし目地(めじ)を造り出しています。基礎から張り出した笠(かさ)石(いし)や曲面蛇腹(じゃばら)石(いし)も一枚石にして、正面には花燭(かしょく)香(こう)台(だい)まで設けられています。身舎(もや)は正面に扉口を開けてコの字形に一石造り出しで長押型(なげしかた)を別付けし、正面には独立の向拝柱(ごはいばしら)を立てて両端に木(き)鼻(な)彫刻を施した虹(こう)梁(りょう)まで付けています。この上に乗る組物(くみもの)から唐(から)破風(はふ)の屋根及び懸魚(げぎょ)までが一枚石造り出しで、鬼板(おにいたと棟が別造になります。平成の石工技術を伝えるものと言えます。 |